カテゴリー

目次

オートポイエーシス入門

1 定義

2 概念

3 三つのシステム

- オートポイエーシス論の適用

- 細胞システム

- 多細胞生命体システム

- 生命現象のオートポイエーシス論的説明

- 心と身体の関係

- 意識システム

- 認識システム

- 言語に関連する事項

- 社会をシステムとしてみる

- ルーマンの社会システム論

4 オートポイエーシス論の展開

- オートポイエーシス論の展開のために

- コード再考

- 意識システムの模式図

- 動物行動(オートポイエーシス論)

- オートポイエーシス論によるゲシュタルト知覚

- ルーマンの縮減概念

- 本能行動と欲求行動

- 知能行動(オートポイエーシス論)

- 世界像(オートポイエーシス論)

哲学入門

1 古代

- 哲学の始原

- あるということ

- 古代原子論

- 知を愛すること

- ソクラテスのアイロニー

- プラトンのイデア論

- アリストテレスの形而上学

- ヘレニズム期の哲学

- 古代の懐疑論

- 一者の思考(新プラトン主義)

- キリスト教神学へ

- 古代の哲学から中世の哲学へ

- 古代の哲学まとめ

2 中世

3 近代

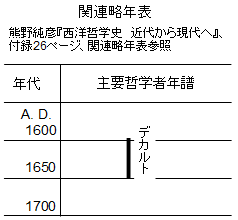

- 近代の哲学を読むにあたって

- 機械論的自然観

- デカルトのコギト

- 基体としての人間理性

- 近代形而上学のイデア的認識

- 経験論の形成

- イデアへの反抗

- イギリス経験論の展開

- モナド論

- 人間理性の限界

- 自己を認識する自己

- 近代形而上学の完成

- 同一性と差異

- 生成する自然(後期シェリング)

- マルクスの哲学

- 力への意志

- 近代の哲学まとめ1(知覚・認識論)

- 近代の哲学まとめ2(西洋近代形而上学)

- 近代の哲学まとめ3(自然科学と形而上学)

心理学入門

〇ゲシュタルト・クライス

〇アフォーダンス

- 「アフォーダンス入門」について

- アフォーダンスの定義

- アフォーダンス概念からの展開

- ブルート・ファクツ(ありのままの運動)

- 動物が自ら作り出す意味

- 環境と接することとしてあるこころ

- 子供の言葉と周りにある「意味」

〇動物行動学

学術分野一般

〇民主主義

中学数学を理解する

〇一年

〇二年

- 分配法則

- 二元一次連立方程式

- 代入法(二元一次連立方程式の解き方1)

- 加減法(二元一次連立方程式の解き方2)

- 連立方程式の利用

- 一次関数

- 二元一次方程式と一次関数

- 二つの一次関数の交点の座標

- 図形の証明における命題の利用

- 三角形の合同の証明

- 和の法則と積の法則(場合の数)

- 確率

〇三年

高校数学を理解する

数Ⅰ

〇二次関数

〇三角比

数A

〇確率

数Ⅱ

〇三角関数

- 角度表現の変更と拡張

- 三角比の拡張(ラジアン表示)

- 三角関数の公式1

- 三角関数の公式2

- 三角関数のグラフ

- タンジェント関数のグラフ

- 三角方程式の角度の拡張

- 三角比の不等式

- 加法定理

- 倍角の公式と半角の公式

- 三角関数の合成

数B

〇数列

〇ベクトル

- ベクトルとは

- ベクトルの演算規則

- ベクトルの成分表示と単位ベクトル

- ベクトルの内積

- 位置ベクトル

- 同一直線上の三点のベクトル表現

- 直線のベクトル方程式

- 方向ベクトルと法線ベクトル

- 空間ベクトル

- 空間における平面と直線の方程式

- ベクトルの利用

〇確率分布

数Ⅲ